RNAm

- Ottieni link

- X

- Altre app

RNAm

RNAm

L'RNAm, o «messaggero», prende questo nome perché è deputato a

trasportare il «messaggio» dell'informazione genetica dal luogo in cui

si trova scolpito (il DNA nucleare) al luogo in cui sarà letto (il sito della sintesi proteica nel citoplasma).

In che modo avviene tutto ciò?

Abbiamo già visto che l'attività del DNA nucleare si distingue in un

momento «autosintetico» (quello della reduplicazione, nella fase S) ed

un momento «allosintetico » (quello della trascrizione, G1 e G2).

In entrambi i casi noi assistiamo allo svolgimento della doppia elica

di DNA ed all'apertura della «lampo». Però possiamo fare una distinzione

tra reduplicazione e trascrizione, ricordando che l'enzima della

reduplicazione (la DNA-polimerasi) «percorre» entrambe le catene al

momento dell'apertura dei legami di idrogeno fra basi complementari,

mentre l'enzima della trascrizione (RNA-polimerasi) ne percorre una sola.

Ricordando che le due catene del DNA sono «antiparallele», e perciò dal

lato dell'apertura una inizia col carbonio 5 e l'altra col carbonio 3

del pentoso, basta immaginare che la RNA-polimerasi possa iniziare la

lettura solo col carbonio 5 per spiegare il fatto che una sola catena

del DNA funge da gene, cioè da stampo per l'RNA.

SEQUENZA DI DNA CHE COPIA UNA MOLECOLA DI RNAm.

è evidente che se la copia avvenisse su entrambe le catene del DNA,

ad ogni messaggero prodotto corrisponderebbe un messaggero

complementare, con una sequenza totalmente diversa. Ogni volta che alla

cellula servisse di utilizzare un determinato gene, si troverebbe con

due prodotti, uno dei quali potrebbe essere non solo inutile, ma anche

dannoso.

Durante la trascrizione, la RNA polimerasi "copia" l'informazione

contenuta in un gene sul DNA in una molecola di mRNA. Questo processo è

simile nei procarioti e negli eucarioti. Una differenza notevole,

invece, è che l'RNA polimerasi degli eucarioti si associa con gli enzimi

di verifica dell'mRNA durante la trascrizione, in modo da far procedere

velocemente la modificazione dopo l'inizio della trascrizione. Il

prodotto non modificato o parzialmente modificato è chiamato pre-mRNA,

che una volta modificato prende il nome di RNA maturo.

[http://it.wikipedia.org/wiki/RNA_messaggero]

La trascrizione, cioè la stampa dell'RNAm da parte del DNA, comporta i

seguenti fenomeni: 1) svolgimento della spirale di DNA; 2) apertura

della «lampo»; 3) presenza di RNA-polimerasi; 4) disponibilità di ribonucleotidi dei quattro tipi; 5) disponibilità di energia per « attivare » e legare fra loro i ribonucleotidi.

La molecola di RNAm viene sintetizzata gradualmente, in una sequenza

determinata per complementarietà da quella del DNA. Per ogni adenina,

guanina, timina, o citosina del DNA verranno a disporsi nella catena

complementare di RNA rispettivamente uracile, citosina, adenina e

guanina, sempre secondo il principio del doppio e triplo legame.

Dopodiché, la molecola di RNAm si distacca e, liberata, migra verso il

citoplasma, ove si legherà ai ribosomi per dar luogo alla sintesi

proteica.

Le molecole di RNAm sono generalmente ritenute monocatenarie. Ciò è

confermato dalla mancanza di rapporti definiti fra le coppie di basi, e

corrisponde all'esigenza di una limitata stabilità.

Se infatti la molecola di RNAm fosse molto stabile, essa continuerebbe a

produrre indefinitamente il polipeptide corrispondente, anche quando

fosse divenuto eccessivo. Invece l'RNAm, essendo monocatenario, può

facilmente demolirsi nei ribonucleotidi componenti (riutilizzabili),

mentre l'eventuale prolungata produzione del relativo polipeptide sarà

assicurata dalla continuata trascrizione di nuovo RNAm.

È da notare che la trascrizione riguarda il trasferimento

dell'informazione da un alfabeto di 4 lettere ad un altro alfabeto di 4

lettere (con la sola differenza della U al posto della T), e che il

processo relativo avviene ancora per singoli nucleotidi, mentre sarà

nella traduzione che avrà luogo il passaggio ad un alfabeto di 21

lettere e la lettura dei nucleotidi, non individualmente, ma 3 per volta

(nelle triplette).

RNAr

L'RNAr, o ribosomiale, è l'elemento costitutivo deí ribosomi.

L'RNAr è stampato dal DNA, e precisamente da quel tratto di certi cromosomi

chiamato organizzatore nucleolare. A ciò corrisponde il fatto che il

nucleolo è il principale depositario di RNAr, che si lega con le proteine

corrispondenti. I geni incaricati della sintesi dell'RNAr costituiscono

un lungo tratto di RNA, tutti eguali, ripetuti centinaia di volte (a

questo fenomeno si dà il nome di ridondanza: esso corrisponde

all'esigenza di intensificare la produzione di un certo tipo di RNA e di

garantirne la produzione). Ogni gene stampa una catena di RNA, come nel

caso dell'RNAt ed RNAm.

RNAt

L'RNAt (RNA transfer, o di trasporto) viene così chiamato perché trasporta gli aminoacidi

(sparsi nel citoplasma) al luogo della sintesi proteica, ossia nel

punto in cui il ribosoma (scorrendo lungo l'RNAm) "cuce" insieme gli

aminoacidi nella serie ordinata del polipeptide.Viene anche chiamato

RNAs (solubile) perché si tratta di una molecola relativamente piccola,

libera di circolare in soluzione.

Quando l'RNA messaggero specifica, attraverso un codone, l'inserimento

di un determinato aminoacido, questo non viene prelevato direttamente

dal citoplasma, ma viene, prima attivato in presenza di un apposito

enzima e di ATP (che fornisce energia trasferendola all'aminoacído),

dopodiché, si lega ad un RNAt specifico, che porta i siti reattivi sia

per legarsi all'aminoacido (riconoscendone specificamente la catena

laterale), che per fissarsi sul ribosoma e sull'RNA messaggero. In

particolare l'RNAt portatore dell'aminoacido reagisce con il messaggero,

in quanto presenta un sito apposito, una tripletta chiamata anticodone,

che è complementare al codone secondo le solite due regole di

complementarietà degli acidi nucleici.

Di alcuni RNAt è già stata accertata la sequenza nucleotidica,

che sembra generalmente contenuta nell'ambito dei 100 nucleotidi.

Tutti gli RNAt terminano con una tripletta fissa detta CCA,

che è destinata a legarsi con la funzione carbossilica dell'aminoacido.

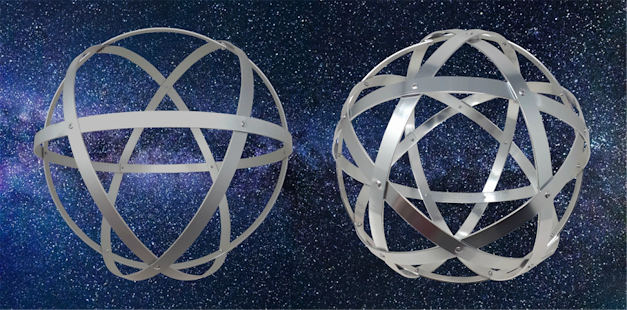

Sulla conformazione spaziale degli RNAt sono state avanzate diverse

ipotesi, fra cui quella a forcina e quella a trifoglio.

Quest'ultima, è particolarmente suggestiva perché presenta quattro siti

reattivi: il terminale CCA che si lega al carbossile (e comune a tutti

gli aminoacidi), un'altra tripletta costante che si lega al ribosoma

(anch'esso costante), una tripletta specifica che si lega alla catena

laterale specifica dell'aminoacido e l'anticodone, che si lega al

corrispondente codone specifico.

- Ottieni link

- X

- Altre app

Commenti

Posta un commento